さて前回は資産クラス編の第1回として、不動産投資を開始するに当たっての心構えや留意すべき点をご説明しました。今回は同じ実物資産投資として人気のインフラ投資を取り上げたいと思います。

インフラ投資は不動産投資とは異なり、投資対象が身近にある資産ではないので、収益構造やリスクの所在が若干わかりにくいかもしれませんが、不動産との対比では、景気循環性が低く、長期の利用契約で収益が安定している資産も多いので、長期安定運用を目的とする年金基金の運用には非常に適した資産クラスだと考えられます。

また、最近は再生可能エネルギー特化型ファンドのようにESGの観点からの評価が高いファンドが増えているのも特徴です。

それでは、ここから先は前回同様、立場の異なる3人の運用執行理事(架空の人物です)に登場してもらい、彼らの会話を通してインフラ投資の留意点を解説していきたいと思います。

A氏:ヘッジ外債のマイナスに頭を悩ませており、PA投資をこれから手掛けようとしている年金基金の運用執行理事B氏:PA投資を以前から手掛けており、ノウハウの蓄積もある程度進んだ年金基金の運用執行理事でPA投資に対しては積極的

C氏:B氏と同じ経験値ながらPA投資に対してはここのところやや慎重姿勢

ユニークな性質を備えるインフラ投資

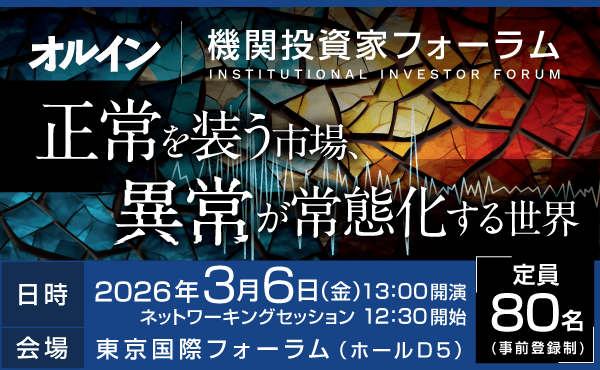

A氏 前回、不動産投資について説明いただき大変参考になりました。プライベートアセット(以下PA)投資も範囲が広くてどこから手を付けてよいかわかりませんでしたが、実物資産は投資対象が形として目に見えるので初心者にもわかりやすく、留意点等も含め理解が進みました。同じ実物資産では最近インフラ投資も人気があるようですね。セミナーでもインフラ投資を対象にしたものがここのところ目立ちます。

B氏 そうですね、最近はインフラ投資やプライベートエクイティにおけるセカンダリー投資のセミナーが多いですが、それだけ投資家の関心が高いということでしょう。インフラ投資は主として不動産投資と同じく安定したインカムゲインの獲得を目的とするものです。もちろん、クローズドエンド型のファンドでプロジェクトの建設段階から投資を行い、完工後にバリューアップが図れたところで売却、キャピタルゲインも含めた高いトータルリターンを目指すファンドもありますが、日本の年金基金では稼働中のインフラを中心にオープンエンドのコア型ファンドで安定したインカムを目指すスタイルが一般的ではないでしょうか。

また、インフラ投資は不動産と比べて景気に対する耐性があり、分散投資という面でも優れた資産クラスだと思います。例えば、多くの発電事業では電力の大口需要家と長期間の売電契約(PPA: Power Purchase Agreement)を締結しており、契約期間は一般的に10年を超えます。ガス火力では最大のコストであるガスの市場価格が上昇した場合でも、電力価格に上乗せされ売電先の負担となるので、ガス価格の変動に関わらず事業会社には一定の利益が残る形になります。